旦那の上司であるA課長の話です。

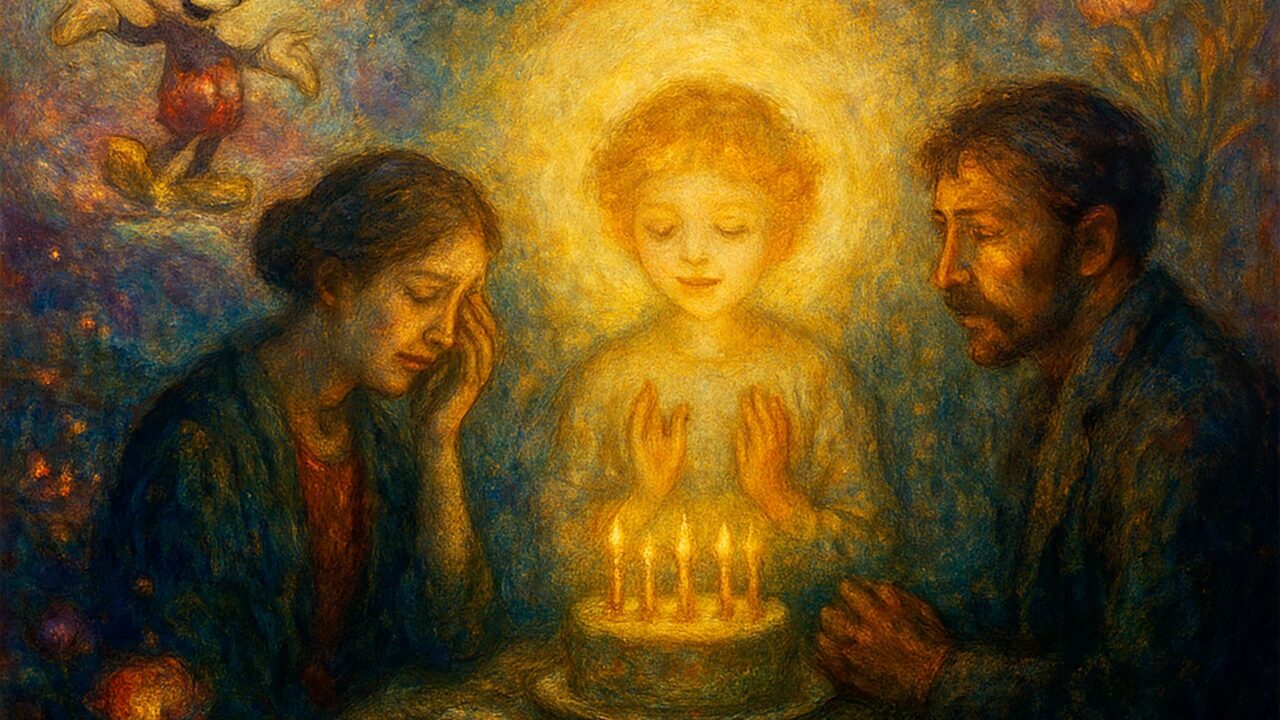

亡くなったお子さんにまつわる、深い悲しみと奇跡の物語です。

※

A課長は5歳になるお子さんを病気で失いました。

幼稚園でいえば年中さん。無邪気に笑う盛りの年齢でした。

原因は不治の病だったそうです。

突然の別れに、A課長と奥さまは絶望の淵に立たされました。

※

奥さまは心の行き場を失い、ある日突然、A課長に皿を投げつけるなど、DVとも言える行為に出てしまいました。

それは理不尽な行動でしたが、A課長には理解できていました。

「自分も深く傷ついているが、妻はもっと辛いのだ」

そう思い、黙って受け入れたそうです。

子供の入院中、A課長は仕事で病院に行けない日も多かった。

けれど奥さまは、毎日欠かさず通っていました。

だからこそ、妻の悲しみは自分よりも深いと感じていました。

当時のA課長は、心のどこかで軽く考えていたそうです。

「退院したら、家族でディズニーランドに行こう。妻も子供もミッキーが大好きだし、連れて行ってあげればいい」

しかし、そんな未来は突然断ち切られました。

お子さんは、病室で静かに息を引き取ったのです。

※

我が子を失うという出来事は、夫婦の間に途轍もなく大きな穴を穿ちます。

「子供がいない生活」を想像することさえ不可能だったのに、それが現実となる。

二人はただ、暗闇の中でもがくしかありませんでした。

それからというもの、夫婦喧嘩が絶えなくなりました。

奥さまは一方的に罵り、A課長も時には言い返してしまう。

お互いを傷つけ合いながら、日々は悪循環の渦に巻き込まれていきました。

A課長が当時、主人にこう漏らしたことがあったそうです。

「君の子たちは元気だね。それはとても幸せなことなんだ。

ゼロになるというのは、本当に信じられないことなんだよ。気が狂いそうになる」

その目には涙が浮かんでいました。

実際に、A課長は死を覚悟するほど追い詰められ、備長炭を用意していたこともあったそうです。

※

そんな時でした。

「ディズニーランドに行こうか」

ふと、そんな思いが浮かびました。

なぜなら、その日はもし子供が生きていれば6歳の誕生日。

息を引き取る直前、子供はミッキーのぬいぐるみを抱いていました。

ディズニーが大好きで、毎年誕生日には家族でランドに行くのが恒例だったのです。

「せめて一周忌は、子供との約束を守ろう」

そう決心し、A課長夫妻はディズニーランドに向かいました。

※

A課長夫妻は、ディズニーランドのゲートをくぐりました。

最初は、深い後悔に襲われたそうです。

すれ違う親子連れ。ミッキーの帽子をかぶって笑い合う子供たち。

同じ年頃の子供を見るたびに、胸が締めつけられました。

「うちの子も、ここにいたら同じように笑っていたはずなのに」

温かい小さな手の感触が蘇り、耳には「パパ、ママ」と呼ぶ声が響きます。

園内を歩くたびに、亡き子の笑顔が脳裏に浮かび、涙が溢れそうになる。

A課長は「来なければよかった」と強く思ったそうです。

そして奥さまもまた、同じ思いを抱いていたのでしょう。

険しい目つきでA課長を睨みつけ、ついに口を開きました。

「帰ろうよ。あなたと一緒にいると、私は悲しみしか思い出せない。

最悪の夫よね」

その言葉は、宣告のようでした。

A課長も悟りました。

「自分と一緒にいるから妻は子供のことを思い出し、泥沼から抜け出せない。

そして、自分もまた同じだ」

幸福になるために導き出した答えは「離婚」でした。

子供を亡くした親がしばしば意識する道。

それは互いをこれ以上傷つけないための、苦しみからの逃避でもあったのです。

※

そんな思いを胸に抱えながらも、夫婦は予約していたレストランへ向かいました。

そこでは、子供が喜ぶはずだったミッキーのショーが見られることになっていました。

「これが最後の晩餐になるのかもしれない」

二人とも心のどこかで、そう感じていたといいます。

やがてレストランに着き、キャストに予約の名前を告げると、案内されたのは四人掛けのテーブル。

二人だけなのに、真ん中には一つの空席がありました。

――そこは、本来なら子供が座るはずだった席。

周囲は家族連れで賑わい、レストランは非常に混み合っていました。

すると、キャストが申し訳なさそうに声を掛けてきました。

「大変恐れ入ります。もしご夫婦お二人でしたら、小さなテーブルに移っていただけませんか?

お子さま連れのお客さまが席をお待ちですので……」

その言葉に、A課長は一瞬「譲らなければ」と考えました。

けれど、どうしても譲れない理由がありました。

「今日は、亡くなった子の誕生日なんです。

私たちは、ここで子供の誕生日を祝う約束をしていたんです。

この空席は、子供のための席なんです。どうか、このままにさせてください」

キャストはしばらく沈黙した後、深く頭を下げました。

「大変失礼いたしました。どうぞ、このままの状態でお過ごしください」

そして去っていったのです。

※

しばらくして料理が運ばれてきました。

注文したのは二人分のコース料理のはずでした。

しかしテーブルには、三人分の料理が並べられていたのです。

真ん中の空席には、お子さまランチとオレンジジュース。

それは亡き子のために用意されたものでした。

驚いたA課長がキャストを呼ぶと、彼は深く会釈して言いました。

「お子さまの分は、当店からのサービスです」

その言葉に、A課長も奥さまも胸が震えました。

※

やがて照明が落ち、アナウンスが響きました。

「本日は特別な日です。ここにいらっしゃるご夫婦のお子さまのお誕生日を、皆さまとご一緒にお祝いさせてください」

大きなバースデーケーキが運ばれてきました。

店内の客たちが一斉に立ち上がり、音楽に合わせて「ハッピーバースデー」を歌ってくれました。

A課長夫婦は涙をこらえきれませんでした。

テーブルのケーキのろうそくは、誰の手も触れぬまま、ふっと静かに消えたのです。

自然に、優しく。まるで亡き子がそこにいて、息を吹きかけたかのように。

※

やがてショーが始まりました。

ミッキーたちが舞台で踊る姿に、子供たちの歓声が沸き起こります。

その時、A課長夫婦は奇跡を見たのです。

真ん中の空席に、亡き子が座っていました。

笑顔で手を叩き、目を輝かせてステージを見つめている。

生前より少し成長した姿で。

「ああ……一緒に見たかったんだよ」

涙が溢れ、A課長は嗚咽しました。

横を見ると、奥さまも同じように目頭を押さえ、我が子の姿を見ていました。

そして二人は悟ったのです。

「私たちは間違っていたのかもしれない」

喧嘩を重ね、互いに傷つけ合うことで、子供をさらに悲しませていた。

それでは天国へも旅立てず、永遠に苦しませてしまう。

「子供のことを忘れてはいけない。

だけど、前を向いて生きていかなければならない」

その瞬間、亡き子は二人を見つめ、微笑みました。

声はなかったはずなのに、確かにこう聞こえたのです。

『ありがとう、パパとママ。ありがとう』

※

やがてショーが終わり、レストランに明かりが戻りました。

三人分の料理のうち、一つは手付かずのまま残っていました。

けれど、二人の胸には確かな実感がありました。

――亡き子が共にいてくれたのだ、と。

夫婦は互いに手を握り締め、涙を拭き合いながらレストランを後にしました。

そして初めて、亡き子と共に「未来へ歩いて行こう」と心に誓ったのです。

note 開設のお知らせ

いつも当ブログをご愛読いただき、誠にありがとうございます。

今後もこちらでの更新は続けてまいりますが、note では、より頻度高く記事を投稿しております。

同じテーマの別エピソードも掲載しておりますので、併せてご覧いただけますと幸いです。

note版では広告が表示されず、長編や特選記事を快適にお読みいただけます。

さらに初月無料の定期購読マガジン(月額500円)もご用意しており、読み応えあるエピソードをまとめて楽しむことができます。

最新情報は ラクリマ公式 X アカウント にて随時発信しております。ぜひフォローいただけますと幸いです。